Artikel teilen:

Die Drahtzieherin

Die Frau hinter Oskar Lafontaine: Christa Müller flüstert ihrem Ehemann linke wirtschaftspolitische Ideen ein. Die SPD soll sie nun übernehmen.

Von Vera Bueller / 23. Juli 1998

«Am Hügel 26, bitte.» Der Taxichauffeur lacht: «Ach, Sie wollen zu Oskar.» In Saarbrücken weiss jeder, wo der saarländische Ministerpräsident und SPD-Vorsitzende wohnt. Denn so wie Brandt einst «der Willy» war, ist Lafontaine heute «der Oskar».

Und mit Oskar hat der Taxifahrer schon manch Bier getrunken. Auch mit seiner Frau? «Nee, die Christa sieht man selten. Die ist so ein bisschen distanziert – nett, aber keine von uns.» Immerhin nennt er Saarlands First Lady kumpelhaft beim Vornamen.

Oben am Hang dann keine Spur mehr von Volksnähe: Das Haus der Lafontaines gleicht einer Festung. Hier garantiert die Polizei mit einem bewaffneten Beamten, Kamera und Funk optimale Überwachung. «Daran gewöhnt man sich», versichert eine vergnügte Christa Müller, die dem Besuch aus der Schweiz selber die Tür öffnet. Grossräumig und hell ist die Villa aus den fünfziger Jahren. Nur das Kabinett, in das die zierliche Frau im adretten Kostüm führt, könnte sich auch bei der IG Bergbau in Castrop Rauxel Süd befinden: schwere dunkle Holzmöbel und eine Akkumulation von Kunstpräsenten aus dem Arbeitskampf – allegorische Figürchen, sozialistisch realistisch in Stahl gegossen. Auf dem Kamin zwei mächtig thronende Büsten. Christa Müllers Anteil an dieser Welt scheint sich auf das Aufstellen von Blumensträussen zu beschränken.

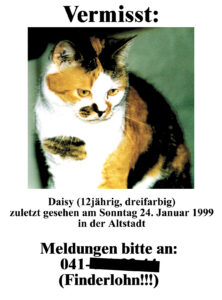

Die Katze aus dem Tierheim

Doch der Eindruck täuscht. Die diplomierte Volkswirtin hat gemeinsam mit ihrem Ehegatten das Buch geschrieben, welches in einem SPD-regierten Deutschland den Wirtschaftskurs vorgeben soll. «Keine Angst vor der Globalisierung», fordern Müller und Lafontaine in ihrer faktengespickten Streitschrift gegen den Neoliberalismus.*

Es ist unverkennbar: Christa Müller ist nicht die anmutige, kaum vernehmbare Gattin in der Galerie eines prominenten Politikers. Schon mit ihrem Namen demonstriert sie Eigenständigkeit: Als sie vor fünf Jahren heiratete, zog sie es vor, ihren Allerweltsnamen zu behalten und auf das exklusive Lafontaine zu verzichten. Männern käme es schliesslich auch nicht in den Sinn, sich umtaufen zu lassen, erklärt sie. Und der Doppelname Müller-Lafontaine töne komisch. Carl Maurice Müller allerdings auch – folgerichtig gaben die Eltern ihrem mittlerweile anderthalbjährigen Sohn den Nachnamen des Vaters. Bei der graugetigerten Katze war die Suche nach einem passenden Namen offenbar schwerer. Sie heisst Kätzchen und stammt politisch korrekt aus dem Tierheim.

«So, was wollen Sie wissen?» beendet Christa Müller abrupt das Geplauder über Haustiere und Nachwuchs. Damit signalisiert sie zugleich, dass ihr erstens Effizienz wichtig ist und dass sie zweitens nicht allzuviel über sich preisgeben möchte. Eine Politiker-Ehe ist schliesslich nicht viel aufregender als andere Ehen, auch an der Saar tobt das Leben nicht rund um die Uhr.

Wie ein exotisches Tier im Zoo

Pilzesuchen im Walde, Spaghettikochen zu nächtlicher Stunde oder eine Velotour in den Alpen (ohne Oskar, der liebt es flach) bekommen allerdings zwangsläufig eine andere Bedeutung, wenn man dabei von den Medien beäugt wird wie ein exotisches Tier im Zoo. Gegen eine solche mediale Vereinnahmung des Familienlebens schützt sich Christa Müller, indem sie sich bei ihren öffentlichen Auftritten auf Sachthemen beschränkt. Und die haben bei ihr immer auch mit Ökonomie zu tun.

Die begeisterte Volkswirtin weiss besser über die Mechanismen der Wirtschaft Bescheid als die meisten Politiker im deutschen Bundestag. Wohl auch besser als ihr Ehemann – von Haus aus Physiker -, aber das würde sie so nie sagen. Im Gegenteil: Sie findet es «ihm gegenüber diskriminierend», wenn man sie als seine wirtschaftspolitische Lehrmeisterin bezeichnet. Allerdings scheint sie ihm kräftig einzuflüstern: Bevor Oskar Lafontaine nach der Wende vor der deutsch-deutschen Währungsunion warnte, war sie es gewesen, die ihn auf die absehbaren Spätfolgen aufmerksam gemacht hatte. «Aber da wäre er auch selbst drauf gekommen», relativiert sie ein wenig verlegen.

Wenn also das Ehepaar Lafontaine gemeinsam ein ökonomisches Buch schreibt, darf man annehmen, dass Christa Müllers Anteil daran überwiegt. Glaubt man ihr, blühen den deutschen Landen nach einem Regierungswechsel nicht nur Wohlstand, sondern auch Arbeit für alle. Ganz schön kühn, wenn man an ähnliche Versprechungen des amtierenden Kanzlers Helmut Kohl denkt.

«Das Globalisierungsgequatsche ist Gequatsche»

Doch Christa Müller verteidigt resolut ihr politisch-ökonomisches Credo: «Es war ein Fehler, in den letzten Jahren eine Standortdebatte zu führen. Dies hat suggeriert, dass man die Beschäftigungsproblematik über eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit und niedrige Lohnkosten lösen kann.» Dabei müsse man vielmehr die Binnennachfrage durch höhere Löhne, in Übereinstimmung mit dem Produktivitätsfortschritt, und durch eine Niedrigzinspolitik fördern. Das «Globalisierungsgequatsche» sei eh nichts weiter als eben ein Gequatsche. Denn nicht jeder deutsche Facharbeiter konkurriere mit einem minder entlöhnten Inder. In Tat und Wahrheit seien die Arbeitsmärkte noch weitgehend national. Kurz: Die Arbeitslosigkeit sei hausgemacht – oder noch besser: Kohl-gemacht. Strahlend blaue Augen und ein freches Lachen.

Dass die Finanzmärkte globalisiert worden sind, bestreitet sie allerdings nicht. Damit man diese in den Griff bekomme, brauche man internationale Richtlinien und Massnahmen. Das fordere ihr Oskar schon lange, sagt sie und guckt ganz lieb – als ob sie in Erinnerung rufen wollte, dass er der gewählte Politiker ist und nicht etwa sie. Nein, den Fehler von Hillu Schröder, sich zu stark einzumischen und in den Vordergrund zu drängen, den macht sie nicht.

Einige Buchtitel, die im Regal stehen, verraten ganz andere Vorlieben: «Bordeaux», «Il Tartufo» und die «Kulinarische Galerie», aber auch «Der Bio-Garten», «Leben auf dem Lande» und «Tiere auf Wohnungssuche». Das prominente Paar sucht selber einen Bauernhof, um dereinst ökologische Landwirtschaft zu betreiben. So gesehen ist Christa Müller auch ganz froh – «rein persönlich», wie sie sich ausdrückt -, dass nicht Oskar, sondern Gerhard Schröder zum Kanzlerkandidaten gekürt worden ist. Keine Frage, die unterschiedlichen Engagements zerren an der 42jährigen – auf der einen Seite stehen ihre wissenschaftliche Arbeit bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, ihr soziales Engagement gegen die Beschneidung afrikanischer Mädchen und die Politik ihres Mannes, auf der anderen Seite die Erziehung ihres Sohnes.

TV: Ursache für die Zunahme von Egoismus und Amoralität

Eine gute Erziehung gehört für sie zu einer modernen sozialdemokratischen Gesellschaft: Der planmässige Vollzug soll in Tagesschulen erfolgen, wo Kinder unter der Aufsicht geschulter Erwachsener zu besseren Menschen heranwachsen ohne Fernseher. Denn das dort vorwiegend präsente Weltbild mit den anzustrebenden Werten Geld, Macht und Erfolg ist für sie die Ursache für die Zunahme von Egoismus und Amoralität.

Zugleich verspricht sie allerdings dem (Wahl-) Volk Wohlstand durch grenzenloses und dauerhaftes Wachstum. Keine Botschaft von Verzicht und Bescheidenheit? Christa Müller misst Wachstum am Geldwert des Bruttosozialprodukts. Eine Verdopplung des Wachstums müsse deshalb nicht eine Verdopplung der Gütermenge bedeuten, sie müsse nur doppelt so teuer sein.

Müller spricht von intelligentem Wachstum, das sich an ökologischen Richtlinien orientiert und sich durch eine hohe Wertschöpfung über hohe Preise für hochwertige Güter und Dienstleistungen auszeichnet.

Warum sitzt diese Frau eigentlich nicht im deutschen Bundestag? Jedenfalls brächte sie dafür einen aussergewöhnlich soliden Unterbau mit: Ökonomin, Diplomkauffrau, Wirtschaftsdolmetscherin für Englisch und Französisch.

Ihre politisch-ökonomische Laufbahn begann Doris-Christa Müller bereits mit zwölf Jahren: Regelmässig verfolgte die Hotelierstochter die Bundestagsdebatten. «Dort war immer davon die Rede, dass die Zinsen zu hoch sind. Da wollte ich einfach mal wissen, warum.» Später ging sie zu den Jusos, wurde Mitarbeiterin im Sozialausschuss der Europäischen Union, Angestellte in der hessischen Staatskanzlei und schrieb mehrere Bücher – das erste mit dem Titel «Für ein Recht auf Faulheit».

Dieses Recht hat sie zwar für sich selbst nie in Anspruch genommen. Aber auf eine eigene politische Karriere scheint sie nicht mehr erpicht zu sein. Schliesslich habe es eine Frau wie sie doch viel einfacher als ein Mann, der unter ständigem Erfolgsdruck stehe. «Wir Frauen können einfach hübsch und Hausfrau sein, Kinder erziehen und schöne Dinge tun.» Aus ihrem Munde klingt das emanzipiert.

Der Kanzler soll Ökonom sein

Ihre schlichte Direktheit wirkt gewinnend. Da gibt es keine unverbindlichen Floskeln, wie sonst bei eingefleischten Politikern üblich. So stellt sie beispielsweise völlig unbekümmert fest, dass ein guter Kanzler eigentlich Ökonom sein müsste. Dabei denkt sie an Helmut Schmidt – «Der war gut!» – und vergisst vollkommen, dass weder Kohl noch Schröder die von ihr gewünschte Vorgabe erfüllen. Auf diesen Widerspruch angesprochen, wird sie erst rot, setzt dann ein spitzbübisches Lächeln auf, verkneift sich aber vielsagend eine Antwort.

Sie sitzt in diesem Moment auf dem Rücksitz eines gepanzerten Dienstwagens und lässt sich nach Bonn chauffieren. Dort wird sie an zwei SPD-Veranstaltungen über ihr Buch referieren. Denn das Werk dient primär der SPD-internen Ein- und Abstimmung: Die Autoren Müller und Lafontaine haben die Konturen einer neuen Linken skizziert, ohne auf Schröders «neue Mitte» einzuschwenken. Im Herbst zu gewinnen ist für Christa Müller zwar wichtig. Aber als ebensowichtig erachtet sie die Durchsetzung einer Politik, die der sozialdemokratischen Überzeugung nicht widerspricht. So tingelt die Parteiarbeiterin fleissig von SPD-Bezirk zu SPD-Bezirk. Eine Frage aus dem Plenum kommt dann immer: Wie lässt sich ihr Plädoyer für eine wirklich linke Wirtschaftspolitik mit den Ideen des Kanzlerkandidaten Schröder verknüpfen?