Artikel teilen:

Ich fühle es, also muss es wahr sein

Kleine Ursache, grosse Wirkung: das Ziel aller PR-Profis oder Aktivisten. Im Zeitalter der Social-Medial-Kommunikation sind kleine Ursachen oft verbale, visuelle oder musikalische Äusserungen, von bestimmten Gruppen als unkorrekt angesehen, Belanglosigkeiten meist, aber mit Empörungspotenzial. Die grosse Wirkung ist dann die Empörung, der Erfolg deren Bewirtschaftung.

Von Pietro Cavadini / 1. Oktober 2022

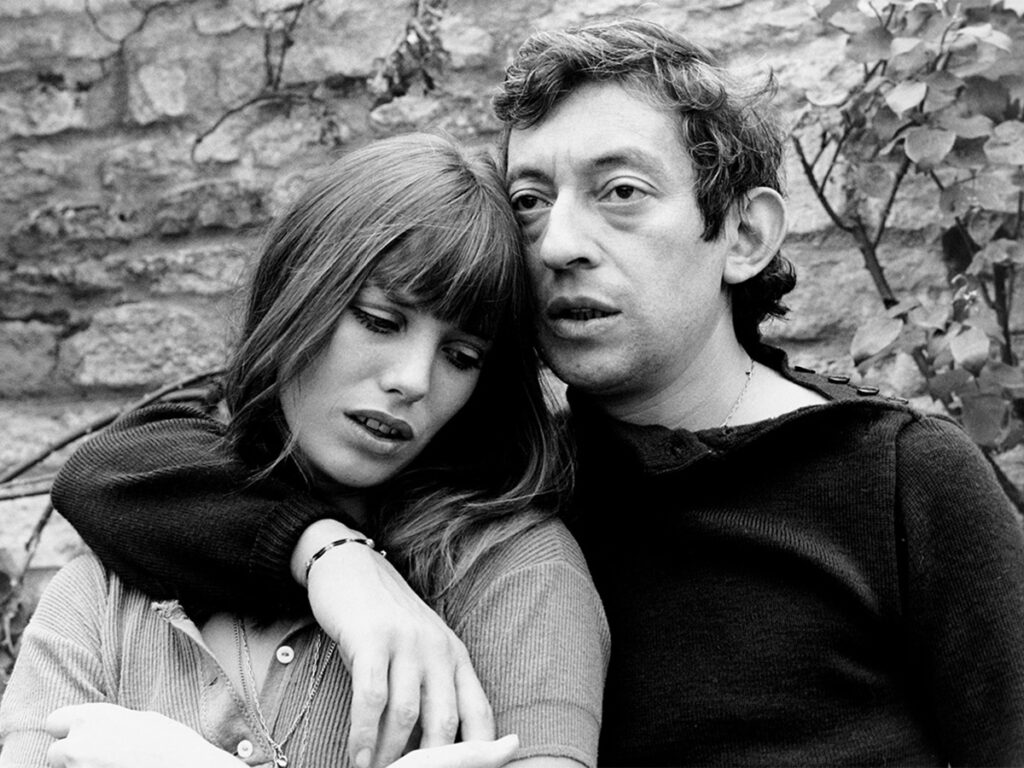

Die Älteren unter unseren Lesern – aus nostalgischen Gründen spreche ich sie hier mit dem generischen Maskulinum an – können sich vielleicht noch an den Skandal im Jahr 1969 erinnern: Radiostationen in zahlreichen Ländern, unter anderem die BBC, weigerten sich auf Druck konservativer Kreise, eine Platte mit einem französischen Lied auszustrahlen. Der Protest des Vatikans führte gar zur kurzzeitigen Verhaftung des Verantwortlichen der Plattenfirma. Und der zuständige Vertriebsleiter der italienischen Plattenfirma wurde exkommuniziert. Die Aufregung hatte ein Duett von Serge Gainsbourg und Jane Birkin mit dem Titel «Je t’aime – moi non plus» verursacht. Wobei nicht allein der Text («Comme la vague irrésolue je vais, je vais et je viens entre tes reins» [«Wie die ziellose Welle gehe ich, ich gehe und komme zwischen deinen Lenden»]) Anstoss erregte, sondern auch dessen akustische Umsetzung. In dem Lied haucht Birkin zu einer eingängigen, sanften Hammond-Orgel-Melodie ein zärtliches «Je t’aime», das sich im Verlauf des Liedes immer mehr zu einem Luststöhnen mit hoher Atemfrequenz steigert. Der konservative Aufruhr hatte insofern Erfolg, als die Platte 17 Wochen auf Platz 1 der Schweizer Hitparade lag und während 25 Wochen den Spitzenplatz in den britischen Charts belegte.

An «Je t’aime … moi non plus» lässt sich schon sehr gut das Muster der Skandalisierung und Empörungsbewirtschaftung beobachten, das heute immer mehr Akteure mit grosser Meisterschaft einsetzen. Doch bevor wir einen Blick auf die Ursachen und Hintergründe dieses gesellschaftlichen Phänomens werfen, wollen wir ein paar Beispiele aus jüngerer Zeit aufzählen.

Da kommt einem, naheliegend, sofort der Partyschlager «Layla» der beiden Deutschen DJ Robin und Schürze in den Sinn. «Layla» ist ein Song im typischen Partyschlager/Ballermann-Stil mit eingängiger Melodie und einem eher schlichten Text, der dazu bestimmt ist, das Publikum zum Mitsingen zu bewegen. Der Text handelt von zwei Männern, die einander begegnen. Der eine behauptet, ein Bordell zu besitzen, bei dem die titelgebende «Puffmama» namens Layla arbeitet, die laut seiner Aussage «schöner, jünger, geiler» sei.

Eine Antwort auf Me Too?

Schon bald meldeten sich kritische Stimmen, die dem Song Sexismus vorwarfen. Ein Musikwissenschaftler (!) sah in dem Lied kalkulierten Sexismus, toxische Männlichkeit und einen Prollo-Hit. Er vermutet dahinter eine «schräge, unterbewusste Antwort auf die MeToo-Debatten der letzten Jahre». Das wiederum animierte den Vorsitzenden der Jungen Union Hessen, Sebastian Sommer, bei einem Landestag den Song anzustimmen, was natürlich für einen kleinen Eklat und die Empörung von Sophie Frühwald, der Landesvorsitzenden der Jusos Hessen, auf Twitter sorgte. Die Stadt Würzburg veranlasste die Betreiber der Festzelte des Kiliani-Volksfestes dazu, auf das Abspielen des Liedes zu verzichten. Die Vereinbarung wurde in Medien und von Politikern als «Verbot» gewertet.

Die Welle hatte an Kraft gewonnen. Auch die Wirte des Oktoberfests in München beschlossen, das Lied nicht spielen zu lassen. Jetzt schaltete sich die Politik in der Person von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ein, der meinte, man müsse Schlagertexte nicht mögen. Behördliche Verbote seien aber nicht angebracht, wobei kein Mensch je solche gefordert hatte. Das Lied «Layla» liegt in den Charts von Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1.

Apropos sexistische Liedtexte: Welcher Radiosender und welcher Kirmes-Veranstalter würde wohl ein Lied mit dem folgenden Versen abspielen? «Ich traf eine gindurchtränkte Kneipen-Königin in Memphis. / Sie versuchte, mich für einen Ritt mit nach oben zu nehmen. / Sie hievte mich quer über die Schultern, / Denn ich musste sie mir erst schöntrinken. / (…) / Es sind die Spelunken-Weiber / Gib mir, gib mir, gib mir den Spelunken-Blues.»

Es handelt sich um den viel und gern gespielten Song «Honky Tonk Women» (englisch für «Spelunken-Weiber») des britischen Komponisten-Duos Mick Jagger und Keith Richards von den Rolling Stones.

Erwischt beim Rumhuren

Oder kennen Sie den? «Hey Joe, wo willst du hin mit dieser Knarre in deiner Hand? / Hey Joe, ich sagte, wohin, mit dieser Knarre in deiner Hand? / Ich geh’ runter, um meine Alte abzuknallen. / Du weisst, ich hab’ sie erwischt beim Rumhuren mit ‘nem Anderen. / Und das find’ ich nicht cool. / Hey Joe, ich hab’ gehört, du hast deine Frau abgeknallt, / Hast sie abgeknallt, eben gerade.»

Natürlich haben Sie das Lied erkannt: «Hey Joe» ist der Titel eines häufig interpretierten US-amerikanischen Folksongs, der in der Version des Gitarristen und Sängers Jimi Hendrix bekannt geworden ist und heute zu «den Rockstandards gehört» (Wikipedia). Dass nicht nur anzügliche und frauenverachtende Texte Ursache für Empörung einerseits («Layla», Ballermann, Prollo-Hits etc.) oder Ausdruck von Kultur und Rebellion anderseits (Stones, Jimi Hendrix, Blues, Reggae, Rock usw.) sein können, sondern auch der Frisör oder die Kleiderfarbe, zeigt das Beispiel von «Lauwarm».

«Lauwarm» ist eine fünfköpfige Berner Mundartband, die vor allem Reggae gespickt mit Pop, Indie und Worldmusic spielt. RTL-News hat die Ereignisse um ihr Konzert vom 18. Juli so zusammengefasst: «Konzert der Band «Lauwarm» abgebrochen, weil weisse Musiker Rastas tragen und Reggae spielen.» Geschehen ist das Ganze in der Berner Szene-Beiz «Brasserie Lorraine». Die Gaststätte gehört seit 1981 einer Genossenschaft und ist kollektiv geführt und selbstverwaltet.

Will man den Charakter der Beiz, die einst vor allem ein linkes Publikum angezogen hat, illustrieren, passt wohl am besten ein Hinweis auf das jeden ersten Samstag im Monat stattfindende «Tinfa*-Only». An diesem Tag ist die Beiz nur für «TINFA*s» geöffnet. Unter «TINFA*» verstehen die Brasserie-Betreiber «alle Frauen, intergeschlechtliche Personen, non-binäre Personen, trans Personen, agender Personen sowie weitere (queere) Personen, die aufgrund ihres Begehrens und/oder ihrer Geschlechtsidentität unterdrückt werden». An diesem Tag möchte ich wirklich nicht Türsteher bei der «Brasserie Lorraine» sein.

Reggae nur für Jamaikaner

Aber unterdrücken wir zunächst einmal alle Fragen, Einwände und Kopfschüttel-Impulse, die sich ob solcher Definitionen geschlossener Gesellschaften aufdrängen, und kehren zum «Lauwarm»-Konzert zurück. Dieses musste die Band abbrechen, wie wir von RTL-News und vielen anderen nationalen und internationalen Medien wissen, weil sich angeblich ein paar Gäste beim Selbstverwaltungskollektiv über unzulässige kulturelle Aneignung durch die Musiker beschwert hatten. Reggae sei Musik aus Jamaika und folglich dürften nur Jamaikaner sie spielen. Rasta-Zöpfe, oft auch Dreadlocks genannt, seien nichts für Weisse, genauso wenig wie farbige Kleider aus Senegal oder Gambia. Dass die sich beklagenden Lorraine-Gäste anonym bleiben wollten, ist verständlich. Wer will schon vor allen Leuten zu erkennen geben, dass er, sie oder * keine Ahnung von Reggae, Dreadlocks (die in Europa Weichselzopf genannte Lieblingsfrisur des dänischen Königs Christian IV. 1588 bis 1648) oder afrikanischer Mode hat. Oder wer will sich schon der Gefahr aussetzen, in einer mit Argumenten geführten Diskussion sich als bar solcher erkennen zu geben.

Die Fortsetzung der Geschichte ist klar. Nein, kein Platz 1 in den internationalen Charts für «Lauwarm» (vielleicht wegen des Berner Dialekts?), aber immerhin weltweite Bekanntheit. Und die Betreiber der kleinen Quartierbeiz im Herzen der Lorraine? Sie haben ihre Profile in den Social-Media-Kanälen deaktiviert, weil sie zurzeit mit Kommentaren geflutet werden, die aus ihrer Sicht «keinen Beitrag leisten zu einer konstruktiven Diskussion». Was bleibt, ist Empörung auf allen Seiten.

Die Welt steht am Abgrund

Lässt man die Empörungsereignisse der vergangenen Monate Revue passieren, muss man unweigerlich zum Schluss kommen, dass die Welt am Abgrund steht. Antisemiten, Rassisten, Frauenfeinde, Nazis, Verschwörer wohin man schaut; Zensurorgiasten, Besserwisser, Bevormunder, Bellizisten, Pazifisten, Anpasser wohin man hört. Doch offenbar wurde der Weltuntergang verschoben. Niemals zuvor gab es weniger Armut, Rassismus, Umweltverschmutzung und Krieg wie heute, schreibt der US-Psychologe Steven Pinker. Klingt erstaunlich, ist aber so, wie ein Blick auf die Zahlen bestätigt, etwa auf den Datenplattformen Ourworldindata.org oder Gapminder.org. Wie erklärt sich der Widerspruch zwischen Empörungswirklichkeit und Realität?

Dahinter steht das Geschäftsmodell der Empörungsökonomie, lautet die These des Sozial- und Wirtschaftspsychologen Christian Fichter. Medien schürten Empörung, um Aufmerksamkeit anzuziehen. Sie zeichneten die Welt in düsteren Schattierungen. Täten sie es nicht, drohte ihnen der Konkurs. Die These hat einiges für sich.

Beispiel Rassismus. In der schweizerischen Mediendatenbank taucht das Wort «rassistisch» im Jahr 2011 insgesamt 1493-mal auf. 2019 waren es 8014-mal und im letzten Jahr 15017-mal. Natürlich hat in dieser Zeit der Rassismus nicht um das Zehnfache zugenommen. Auch wurden die Journalistinnen und Journalisten nicht zehnfach sensibler für das Thema wenn das so wäre, würde dies auf einen bedenklichen Mangel an Moral im Jahr 2011 hinweisen.

Moralische Emotionen überfordern

Fichter befürchtet, dass diese Entwicklung auf die Empörung zurückzuführen ist, die man mit Berichten über Rassismus, Antisemitismus und Sexismus erzielen kann. Das liege daran, dass Menschen emotionalen Stimuli mehr Aufmerksamkeit schenkten als nicht emotionalen. Empörung gehört zur Gruppe der moralischen Gefühle. Sie zeigt uns, wer gegen die Regeln unserer Gemeinschaft verstösst. Sie motiviert uns, etwas gegen unfaires Verhalten zu unternehmen. Doch heute erfahren wir in Echtzeit von Normverletzungen aus der ganzen Welt. Das überlastet unsere Fähigkeit, moralische Emotionen zu verarbeiten. Christian Fichter: «Empörung ist eine sekundäre Emotion, die auf Ärger basiert. Empörung zu unterdrücken geht also nicht. Zudem wird Empörung kulturell geformt: Wir lernen im Austausch mit anderen, worüber wir uns empören sollen. Deshalb verspüren wir das Bedürfnis, unser Empörtsein mitzuteilen. Empörung macht ausserdem anfällig für emotionales Schlussfolgern: Ich fühle es, also muss es wahr sein. Das stimmt zwar nicht, aber die Glorifizierung des Bauchgefühls birgt die Gefahr, dass sich Medienkonsumierende weniger Mühe geben, ihre Emotionen auf den Prüfstand der Vernunft zu stellen.» Wer Empörung empfinde, entledige sich nicht nur der Verantwortung, Emotionen mit kritischem Denken zu hinterfragen, sondern finde gleichzeitig Anschluss, Sicherheit und Zusammenhalt in der Gruppe der Empörten.

Natürlich kann Empörung auch nützlich sein. Nur wird die Mobilisierung mittels Empörung häufig übertrieben. Viele politische Entscheidungen sind deshalb nicht auf der Basis von Faktenwissen zustande gekommen, sondern dem Gefühl des Empörtseins. Und ironischerweise führt Empörung häufig nicht zur Lösung von Problemen. Wer mit der Bewirtschaftung eines empörenden Themas sein Geld verdient, hat ein grosses Interesse am Fortbestand des Problems.

Empörung trübt den Blick

Eigentlich verlangen die globalen Herausforderungen wie Krieg und Umweltzerstörung nach Klarsicht. Doch Empörung trübt den Blick. Deshalb rät Christian Fichter: «Wir müssen lernen, uns zu entpören. Wie in einer Psychotherapie besteht ein mündiger und nachhaltiger Umgang mit Empörung nicht primär im Unterdrücken der Emotion, sondern in einem bewussten, aufgeklärten Umgang damit.»